HoMaBiLe-Projekt

Engagement abseits der Festivalplattform

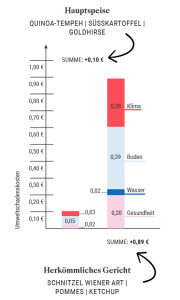

In dem staatlich geförderten Forschungsprojekt mit dem Titel „How much is the dish? – Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität durch true cost accounting bei Lebensmitteln“ (HoMaBiLe) untersucht die Uni Greifswald die wahren Kosten von Lebensmitteln und erarbeitet Ansätze, wie die sogenannten externalisierten Kosten in die Preise eingehen können.

Durch lebens- und alltagsnahe Kommunikation der Forschungsergebnisse schafft Tollwood einen gesellschaftlichen Diskurs, der dazu beiträgt die Wertschätzung von Biodiversität zu erhöhen. Dies geschieht zum einen durch Installationen und Veranstaltungen auf den Festivals. Zum anderen hebt Tollwood die Forschungsinhalte und die Angebote, die im Rahmen des HoMaBiLe-Projektes entstehen, auf Plattformen jenseits des Festivals und organisiert Veranstaltungen und Formate etwa auf Konferenzen oder Tagungen.

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in unser Engagement abseits der Festivalplattform.

15.02.2024 BIOFACH 2024 Nürnberg

Was muss teurer werden im Supermarkt, was billiger? – Auswertung und Implikationen der REWE/Penny-Kampagne „Wahre Kosten“

15.02.2024 BIOFACH 2024 Nürnberg

Weniger (wahre) Kosten, bitte! Speed-Dating für eine nachhaltige Außer-Haus-Verpflegung von Kindern und Jugendlichen

19.10.2023 Münchner Klimaherbst

Klimagerecht schlemmen und slammen! Ernährung – wahre Kosten (True Cost Accounting) und Klimagerechtigkeit

18.02.2023 BIOFACH 2023 Nürnberg

Podiumsgespräch: Der Wahre Preis von Tierwohl

18.05.2022 14. Handelsblatt Food Safety Kongress

Podiumsgespräch: Die „wahren Kosten“ unserer Lebensmittel

29.10.2021 Podiumsdiskussion

AUFGETISCHT. Wer ernährt die Welt

12.7. – 16.7.2021 BR-Reihe

Bayern 2-Reihe „Wahre Kosten“

15. Februar 2024

Was muss teurer werden im Supermarkt, was billiger? – Auswertung und Implikationen der REWE/Penny-Kampagne „Wahre Kosten“ auf der BIOFACH 2024 in Nürnberg

Am 15. Februar 2024 wurden erstmals die Ergebnisse der “Wahre Kosten”-Kampagne von REWE/Penny aus dem Sommer 2023, die im Rahmen des Projektes HoMaBiLe stattgefunden hat, mit dem Fokus auf die Biobranche auf der BIOFACH in Nürnberg vorgestellt. Basierend auf konkreten Abverkaufszahlen und repräsentativen Verbraucher:innenumfragen stellte das Team von HoMaBiLe die Akzeptanz von “Wahren Kosten” vor und adressierte Nachfrageveränderung bei Öko-Produkten. Daraus wurden Schlüsse für politische Maßnahmen und betriebswirtschaftliche Strategien gezogen und diskutiert.

Es referierten und diskutierten Dr. Amelie Michalke (Uni Greifswald), Prof. Dr. Tobias Gaugler (TH Nürnberg), Immo Rüther (Vorstand Öko-Junglandwirte), Andreas Krämer (Pressesprecher REWE Group) und Daniela Schmid (Tollwood Umweltprojekte), die die Moderation innehatte.

15. Februar 2024

Weniger (wahre) Kosten, bitte! Speed-Dating für eine nachhaltige Außer-Haus-Verpflegung von Kindern und Jugendlichen auf der BIOFACH 2024 in Nürnberg

Die Außer-Haus-Verpflegung (AHV) von Kindern und Jugendlichen prägt täglich deren Geschmack und Essverhalten für die Zukunft. Ein Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit in diesem Bereich ist unerlässlich. Doch wie lässt sich dieser Wandel gestalten, damit er langfristig trägt? Die Zauberwörter: Kooperation und Synergie! Ein Speed Dating-Format mit Initiativen aus der Ernährungsbildung und Außer-Haus-Beratung zeigte auf der BIOFACH 2024, wie die Ernährungswende in der Gemeinschaftsverpflegung von Kindern und Jugendlichen gelingen kann und somit Folgekosten für Umwelt, Mensch und Tier gespart werden können.

Die wissenschaftliche Grundlage lieferte Dr. Amelie Michalke von der Universität Greifswald, die im Forschungsprojekt „How much ist the dish?“, Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität durch True Cost Accounting bei Lebensmitteln (kurz: HoMaBiLe), forscht. Daniela Schmid und Allegra Engler von Tollwood moderierten und präsentierten das Projekt Bio für Kinder und den digitalen Biospeiseplaner (www.biospeiseplan.de), mit dem sich Ernährungspläne für Kitas und Schulen unkompliziert zusammenstellen lassen. Wie sich ein Acker oder ein Kita- und Schulgarten aufbauen lässt, erklärte Hendrike Hellmann von Acker e.V.. Sara Wolff von der Sarah Wiener Stiftung präsentierte die vielfältige Ernährungsbildungsarbeit der Sarah-Wiener-Stiftung. Und Hannah Nieswand von der Initiative „überkochen e. V.“ stellte auf der BIOFACH ihren

19. Oktober 2023

Klimagerecht schlemmen und slammen! Ernährung – wahre Kosten (True Cost Accounting) und Klimagerechtigkeit.

Eine Veranstaltung von HoMaBiLe (Tollwood & Uni Greifswald), Münchner Ernährungsrat (MER), Nord Süd Forum München, Brot für die Welt und Stiftung Mensch und Tier Neubiberg.

Eine “Kostprobe” des Abends finden Sie hier.

Den Flyer (Tischkarte) zur Veranstaltung finden sie hier.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Kooperationspartnern finden Sie unter:

- www.homabile.de

- https://muenchner-ernaehrungsrat.de/

- https://www.brot-fuer-die-welt.de/

- https://www.nordsuedforum.de/

- http://www.stiftung-mensch-und-tier.de/

- https://www.th-nuernberg.de/forschung-innovation/transfer-und-kooperationen/internationale-forschungsprojekte/foodcost/

- https://bairischstew.com/

18. Mai 2022

Die „wahren Kosten“ unserer Lebensmittel – Podiumsgespräch auf dem 14. Handelsblatt Food Safety Kongress in Berlin

17. Februar 2023

Der Wahre Preis von Tierwohl – Podiumsgespräch auf der BIOFACH 2023 in Nürnberg

Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis diskutierten auf der BIOFACH 2023 über den Wert von Tierwohl. Veterinärmediziner Bolko Zencominierski betonte die schlechten Bedingungen für die Tiere und plädierte dafür, weniger Tieren auf mehr Platz ein besseres Leben zu ermöglichen. Der Ressourcenökonom Prof. Dr. Tobias Gaugler forscht im Bereich True Cost Accounting an den wahren Preisen von Lebensmitteln und betont, dass die Ernährung größere Auswirkungen auf das Klima hat als der Verkehrssektor. Moraltheologin und Mitglied des Deutschen Ethikrates Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl betonte, dass die Beziehung zwischen Menschen und Tieren eine grundlegende Rolle spielt und merkte an, dass bestimmte Werte nicht in Zahlen abgebildet werden können. Die Expert*innen waren sich einig, dass eine dringende Umgestaltung der Tierhaltung und Landwirtschaft notwendig ist. Die aktuelle Intensivtierhaltung wurde als ethisch, veterinärmedizinisch und ökonomisch nicht tragbar und nicht zukunftsfähig bezeichnet. Ein Umbau der Höfe sei daher unumgänglich. Daniela Schmid, Leitung des Bereichs „Mensch und Umwelt“ bei Tollwood, moderierte die Diskussion.

29. Oktober 2021

AUFGETISCHT. Wer ernährt die Welt

Am 29. Oktober 2021 war Daniela Schmid Gast auf dem Podium der Veranstaltung „AUFGETISCHT. Wer ernährt die Welt“

Informationen zur Veranstaltung:

Wie sind die Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft, Klimawandel und Globaler Gerechtigkeit? Warum ist die aktuelle Ernährungssituation von Überfluss einerseits und Mangel andererseits geprägt? Und, vor allem: Wie schaffen wir Ernährungsgerechtigkeit? Mit den Keynotesprecher*innen Stefanie Lemke und Felix Prinz zu Löwenstein gingen wir diesen Fragen nach. Zwischen den Impulsen gab es viel Raum für Fragen der Teilnehmenden.

Felix Prinz zu Löwenstein hat seinen landwirtschaftlichen Betrieb von konventionell auf bio umgestellt. Er ist die Stimme für Ökolandbau in Deutschland, Mitglied in zahlreichen Gremien und Autor des Buches “Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr”.

Dr. Stefanie Lemke forscht zu Über- und Mangelernährung mit Fokus Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment marginalisierter Gruppen. Sie hat in Hohenheim und Coventry gelehrt, aktuell hat sie eine Professur am Institut für Entwicklungsforschung in Wien inne.

Gäste auf dem Podium waren neben Stefanie Lemke und Felix Prinz zu Löwenstein, Roman Herre (Agrarreferent FIAN Deutschland), Daniela Schmid (Tollwood GmbH), Markus Wolter (Referent für Ernährung & Landwirtschaft, MISEREOR).

Die Moderation hatte Katharina Niemeyer, Projektbetreuung Öko-Modellregionen Bayern.

12.7. – 16.7.2021

Bayern 2-Reihe „Wahre Kosten“

In Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk

Im Notizbuch von Bayern 2 wurde vom 12. Juli bis 16. Juli 2021 der Frage nachgegangen, wie die „wahren Kosten“ für Lebensmittel aussehen. Weil Sommerzeit auch Grillzeit bedeutet, hat sich Bayern 2 -Reporterin Nora Zacharias in der Wochenserie angeschaut, welche „wahren Kosten“ hinter einem Grillabend stecken.

Folge #1 Rindersteak vs. Gemüsebratling

In der ersten Folge erklärt Tobias Gaugler den Zuhörer*innen, was es mit sozialen und ökologischen Folgeschäden auf sich hat und klärt über die „wahren Kosten“ unserer Lebensmittel auf. Wie hoch sind die Folgekosten, die wir mit unserem Konsum für die Umwelt verursachen? Die Emissionen werden in Euro umgerechnet. So entsteht ein Durchschnitts-Aufpreis, der nach den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf den jetzigen Marktpreis aufgerechnet werden müsste.

Als Beispiel werden vegane Gemüsebratlinge und Rindersteaks herangezogen. Die Gemüsebratlinge verbrauchen im Vergleich zu den Rindersteaks viel weniger Landfläche. Daher wird für tierische Produkte grundsätzlich mehr Energie benötigt, weshalb der Aufpreis dort wesentlich höher als bei veganen Gemüsebratlingen ist. Fazit der ersten Folge: Fleischkonsum ist wesentlich klimaschädlicher als vegane Alternativen.

Folge #2 Beilagen: Kartoffeln und Mais – Bio vs. Konventionell

Für den Durchschnitts-Aufpreis bei Mais und Kartoffeln steht der Umwelteinfluss „Toxizität“ im Fokus. Die Giftigkeit der Produktionsfaktoren von Lebensmitteln wird v.a. durch Pestizide, Düngemittel und Wirtschaftsdünger (= Gülle) hervorgerufen. Dabei wird der Verbleib von giftigen Substanzen, deren Anreicherung in der menschlichen Nahrungskette und die giftige Wirkung der Produktionsfaktoren betrachtet. Diese hat nicht nur einen negativen Einfluss auf die Biodiversität, sondern auch auf die menschliche Gesundheit.

Beim Bio-Anbau ist diese geringer als beim konventionellen. Und das wirkt sich auf die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern berechneten „wahren Kosten“ aus. Die biologischen Beilagen verursachen nur ca. 1% der Toxizität oder Giftigkeit der konventionellen Beilagen. Man könnte auch sagen, dass die konventionellen Beilagen 100-mal so giftig sind, wie die biologischen. ABER nicht etwa für den-/diejenige, der/die die Beilagen isst, sondern für die Umwelt, welche durch die Ausbringung von Pestiziden oder Düngemitteln toxisch belastet wird.

Folge #3 Grillkäse aus Kuhmilch vs. Grillbratwurst aus Schweinefleisch

Vegetarisch ist auch nicht immer die optimale Ernährungsweise. Die Masse macht’s: je mehr tierische Erzeugnisse (Milch oder Eier) in ein vegetarisches Gericht fließen, desto schlechter wird seine Ökobilanz; und desto mehr müsste man an wahren Kosten bezahlen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass jedes pflanzliche Produkt um ein Vielfaches besser ist – für die Umwelt und den Geldbeutel – als tierische Lebensmittel, egal ob mit oder ohne Fleisch.

Auch machen manchmal die Anbaupraktiken (hier Bio vs. Konventionell) gar keinen so großen Unterschied. Zumindest nicht bei tierischen Erzeugnissen. Denn obwohl das Leben auf dem Bio-Hof für Tiere selbst besser ist, so leben sie länger und sind nicht ganz so „effizient“ – sie liefern im Vergleich zu konventioneller Tierhaltung im Schnitt weniger Fleisch/Milch/Eier pro Tier und verursachen dadurch teilweise mehr schädliche Auswirkungen für die Umwelt, wie Lebenszyklusanalysen zeigen. Die „Wahren Kosten“ liegen bei tierischen Bio-Erzeugnissen daher höher als bei konventionellen Erzeugnissen.

Folge #4 Importiertes und regionales Obst im Vergleich

Betrachtet man Treibhausgasemissionen von Lebensmitteln, so geben besonders zwei Gesichtspunkte den Ausschlag, wie klimafreundlich ein Produkt ist: Die Lagerung und der Transport. Wie lange der Zeitraum zwischen Herstellung und Verzehr ist und wie lange und womit das Produkt transportiert worden ist, kann große Unterschiede bei der Klimabilanz ausmachen. Beim Beispiel Obst ist es entscheidend, ob wir Obst essen, dass regional angebaut wurde und somit nur kurze Lieferketten hat oder, ob es aus südlichen Ländern per Schiff oder Flugzeug importiert wurde.

Ebenso spielt die Saisonalität des Obstes eine Rolle: Eine frisch geerntete Frucht verursacht weniger Emissionen, da weniger Energie zur Kühlung im Lager benötigt wird. Im Gegensatz dazu besitzt ein Obst, das nicht saisonal verzehrt wurde und somit lange gelagert wurde, einen höheren CO2-Fußabdruck. Die CO2-Bilanz für Obst ist am niedrigsten für regionale und saisonale Ware. Saisonalität kann zu einer verbesserten Klimabilanz beitragen, jedoch hat der Verzicht auf Flugware einen deutlichen höheren Einfluss auf die Umwelt.

Folge #5 Diskussionsrunde

In der abschließenden Diskussionsrunde sind bei BR-Moderatorin Jutta Prediger Dr. Volker Ullrich (CSU Bundestagsabgeordneter), Andreas Krämer (Pressesprecher REWE Group) und Dr. Tobias Gaugler (Leiter des Forschungsnetzwerks “Märkte für Menschen”) zu Gast, die die verschiedenen Perspektiven und Facetten der Thematik aufgreifen und diskutieren. Dabei geht es unter anderem um die Identifikation und Berechnung noch nicht inkludierter Schadfaktoren, um Fragen der Umsetzung der „Wahren Kosten“ sowie um die Sorge der Menschen, Lebensmittel auch in Zukunft noch bezahlen zu können.